演奏表現学会

CEMPRA Creative Expression in MusicalPerformance Research Association.

各専門分野の人々がその研究の成果を鋭意披露し、それを討論することによって、無限の糧を与えることができるのではないかと期待している。

─ 園田高弘初代会長 ─

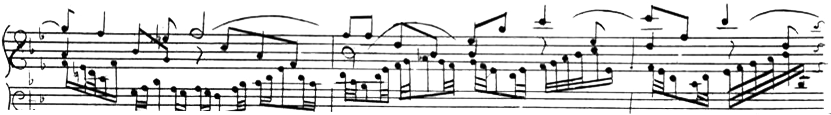

音楽というものは、あくまで譜面に記された記号が手掛かりとなる。しかし、それを正確に弾くだけでは、単に音の高低が並べられたに過ぎず、それによって表現が完了したことには決してならない。

このことは理屈では理解しているはずではある。しかし、演奏表現とはどういうことであるかを、徹底的に討論し実践に移す努力は意外となおざりにされている。

音の集合によってフレーズやカデンツが形成され、あるいはその集合によって、楽節が構成されてゆく。

その楽節が結集して緊張が高まり、頂点を形成し、集合された楽節は形式として完結する。しかし、その背景には当然、作曲家の感情と意思があるわけで、それに対する理解と洞察がなければ〈演奏表現〉にはなりえない。

それはそこに何の表情記号が書かれていなくても、当然理解されなければならないことである。

したがって音の高さを正確に並べて演奏するだけでは、音の無機的集合体でしかない。また音楽には和声の変化の裏付けがあって、当然それにも無関心でいられないはずである。

専門的な研究というものは、極めて根気のいる地道な努力の積み重ねによって成り立っている。しかし、個々の分野での研究が、演奏にどのように生かされているかというと、大体演奏する人間というのは技術の習得のみに関わっていて、音楽の諸問題を考えようとはしない傾向があり、実際には相互の分野の意見交換は皆無であって機能していない。

勿論、作曲家とその作品についての知識、作品の構造とそれが作られた時代の背景への関心がなくしては、演奏解釈というものは成り立たない。

以上の現実をふまえて、演奏表現学会は各専門分野の人々がその研究の成果を鋭意披露し、それを討論することによって、演奏にたずさわる人々にも無限の糧を与えることができるのではないかと期待している。